2023年より一次試験の実施方法が大きく変更され、23・24年と新方式で実施され、およその傾向が分かってきました。

まずは2023年からの受験方式を確認していきましょう。

一次試験の変更点は主に次の3点。

- 受験方式の変更(マークシート→CBT方式)

- 受験期間(試験日)の変更

- 受験会場の変更

この記事ではこの一次試験の変更点の詳細に加えて、分野別予想問題数と難易度(合格率)と、試験内容、対策・攻略ポイントを解説し、二次試験の概要についても説明していきます。

2025年の試験日程がインテリア産業協会より発表されています。

- 申込期間:2025年7月15日(火)~8月31日(日)

- 一次試験:2025年9月16日(火)~10月16日(木)

※CBT方式のため受験申込時に希望日時の1日程を選択 - 二次試験:2025年12月7日(日)

- 2024年試験結果:合格者数:1,767名(合格率24.9%)

2023年からどこが変わったの? 変更点を詳しく解説

この変更の経緯としては、昨今の新型コロナウイルス感染症や自然災害への対応があります。

今までの一次試験は、全国9地域の受験会場で同じ日に実施されていましたが、その方法では感染症の対策や自然災害で受験が困難になった方への対応が十分だとはいえない状況もあり、そこで今回の変更となったわけです。

以下でそれぞれについて詳しく解説していきます(二次試験については、従来通りの方法で実施されます)。

受験方式の変更により、難易度は変わったのか?

2023年の試験より、試験時間が短くなり問題数が削減されました。

これにより、インテリアコーディネーター試験の難易度が低くなるのではないか?

と勘違いする人がいるかもしれません。

しかし、試験時間が短くなり、問題数が削減されるのは受験者全員ですし、インテリア産業協会が発表した内容にも「審査基準に変更はない」とはっきり書かれています。

ですから、合格率も大きく変わることはないとcocoschoolでは予想していました。

そして予想通り、2023年の試験結果に大きな変化はありませんでした。

ただ合格率に大きな変化はありませんでしたが、CBT方式になったことにより、いわゆる難問が出題されにくくなり、重要〜普通問題をしっかり対策した人が確実に合格できるようになったとはいえるでしょう。

下記のように、人によって影響が出る可能性はあります。

- 受験方式の変更ににより、有利になる可能性がある人

試験傾向に合わせた問題対策・過去問対策が出来た人

PCで問題を解くことに慣れている人

- 受験方式の変更ににより、不利になる可能性がある人

難問にとらわれ過ぎて、重要な数値や単語を確実に覚えられなかった人

紙のテキスト・問題集で問題を解くことしかしてこなかった人

しかも試験時間と問題数が減るので、1問の重みが増し、ちょっとしたケアレスミスが合否を分けることになるかもしれません。

受験方式の変更

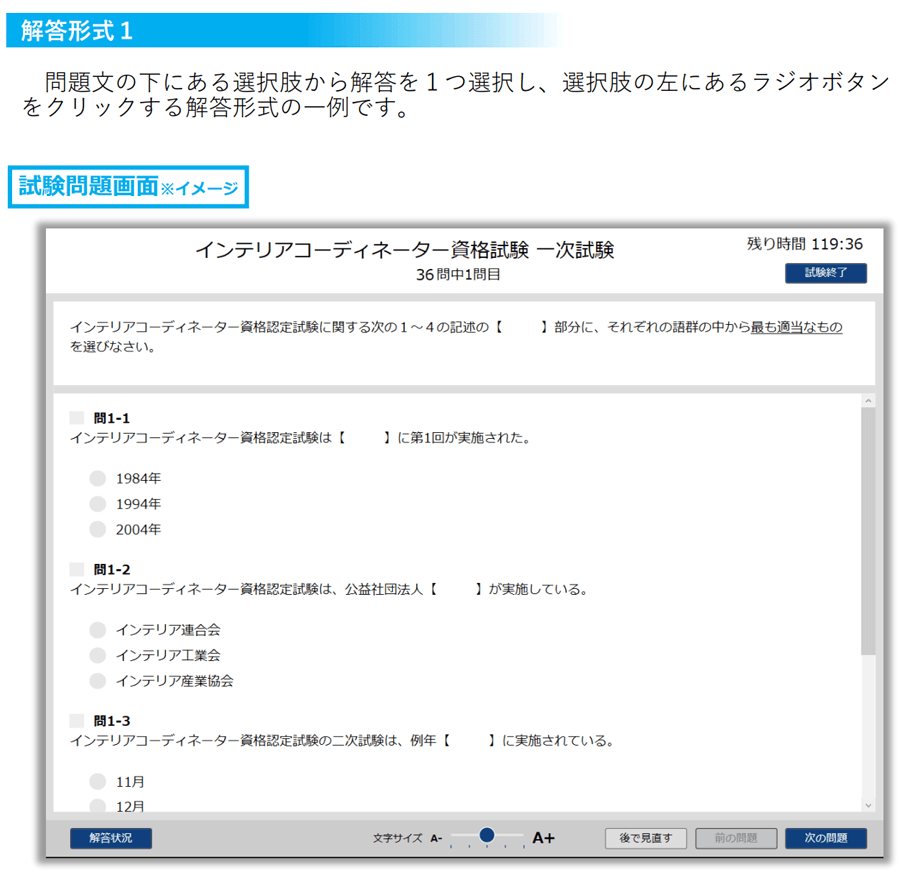

この変更が最も大きな変更であり、一次試験が今までのマークシート方式から「CBT(Computer Based Testing)方式」に変更され、それに伴い、試験時間が従来の160分から120分に短縮され、時間短縮に合わせて出題数が従来の50問から36問に削減されます。

※上記FAQは2023年実施のインテリアコーディネーター試験を想定したものです。試験によって異なる場合があります。

出題範囲と審査基準

出題範囲と審査基準に変更はないため、受験対策については今までと同じテキストが使用できるとされていますが、CBT方式の試験に慣れる必要があるでしょう。

- 出題範囲:この記事内の「一次試験の範囲と攻略ポイント」で詳しく解説しています。

- 審査基準:インテリア産業協会発表の「一次試験の試験審査の範囲及び審査基準.pdf」を参照してください。

問題数が少なくなるだけでなく、試験時間が短くなるため、ちょっとした失敗が合否を分けます。

しかもこうしたCBT方式で増えやすいのがケアレスミスです。

問題を解いているのと同じ画面に残り時間も表示されるため、いつもなら解けたはずの問題も焦って間違えてしまうことはよくあります。

試験問題は、試験日・試験時間・試験会場により異なり、難易度には当然ばらつきがないようコンピューターから平準化された問題が出題されます。

受験期間(試験日)の変更

受験期間としては、2023年以前は1回10月の第2日曜日に実施されていたものが、9月中旬から10月中旬の約1か月間、設定される予定で、その期間中に1回、受験することが可能となります(二次試験は従来どおり実施)。

受験会場の変更

全国9地域に設置した会場で一斉に実施されていたものが、全国各地に設置されたテストセンターでの受験に変更となり、会場数が大幅に増加します(二次試験は従来どおり実施)。

全国47都道府県の試験会場:CBTソリューションズのホームページに掲載されているテストセンター

会場情報一覧は https://cbt-s.com/examinee/testcenter/

(↑試験実施委託先のCBTソリューションズのWEBサイトにリンクします)

※受験申込時に会場候補一覧の中から受験希望する会場と日時を選択。希望する日時で会場が満席の場合は予約できません。

主な変更点の比較表

| 2024年(第41回) | 2022年(第40回)まで | |

| 受験方式 | CBT方式 (テストセンターのパソコン画面に表示される問題を選択解答) | マークシート方式 (筆記式) |

| 試 験 日 | 9月17日(火) ~ 10月17日(木)の間で受験者が希望し、申込した日時 (複数回受験は不可) | 10月第2日曜 |

| 試験時間・問題数 | 120分36問 | 160分50問 |

| 試験会場 | 全国のテストセンター | 全国9地域に設置した会場 |

2023年 一次試験 分野別予想問題数

過去5年間(2018年〜2022年)の一次試験における分野別出題数を分析した上で、それを踏まえた2023年の出題予想問題数を割り出しました。

2025年の受験を検討されている方は、是非これを参考に学習を進めてください。

(試験の難易度や傾向は23年以降も大きく変更はありません)

| 出題分野 | 23年予想 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 インテリアコーディネーターの誕⽣とその背景に関すること | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| 2 インテリアコーディネーターの仕事に関すること | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 3 インテリアの歴史に関すること | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |

| 4 インテリアコーディネーションの計画に関すること | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |

| 5 インテリアエレメント・関連エレメントに関すること | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |

| 6 インテリアの構造・構法と仕上げに関すること | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| 7 環境と設備に関すること | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |

| 8 インテリアコーディネーションの表現に関すること | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| 9 インテリア関連の法規、規格、制度に関すること | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 問題数計 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

※各分野の内容については、以下の「一次試験の分野とポイント」を参照してください。

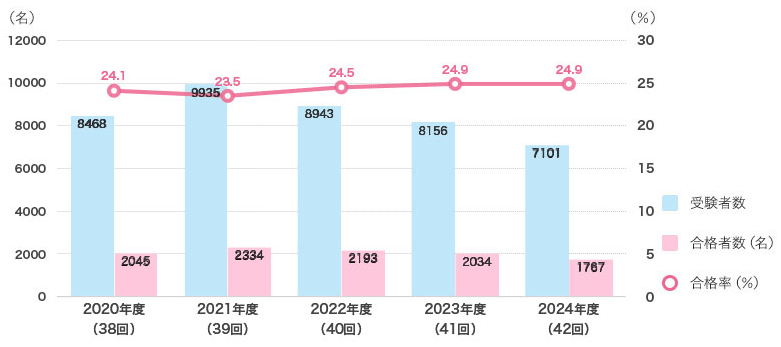

2024年までの難易度(合格率)

2023年から一次試験の受験方式が変更されたとはいえ、出題範囲と審査基準に変更はなく、二次試験も従来通り実施されます。つまり、これらからも難易度や合格率は変わらないだろうと予想していましたが、予想通り試験結果に大きな変化はありませんでした。

では、2024年までの合格率他を確認してみましょう。

2024年度(第42回)申込者・受験者・合格者・合格率

- 2024年合格者数:1,767名

- 2024年合格率:24.9%

なお、2024年度の資格試験合格者の年齢別割合では、39歳以下が71.4%で、若い世代が多数を占める傾向が続いているようです。最年少合格者は17歳、最年長合格者は69歳でした。

※データは、インテリア産業協会発表資料より(2025年3月5日発表)。

一次試験・二次試験の内訳は以下のとおりです。

一次試験

| 受験申込者数 | 7,417名 |

| 受験者数 | 6,619名 |

| 一次合格者数 | 2,192名 |

| 一次合格率 | 33.1% |

二次試験

| 二次受験対象者数 | 3,765名 |

| 受験者数 | 3,181名 |

| 二次合格者数 | 1,767名 |

| 二次合格率 | 55.5% |

過去5年間の 合格率他の推移

一次試験の範囲と攻略ポイント

インテリアコーディネーターの一次試験は、試験範囲が広くて勉強するのが大変…

1回で合格するのは難しいのでは?独学で勉強できるの?

などの疑問を持っている人も多いはずです。

ここからは、その一次試験をどのように勉強していくといいのか、ポイントも踏まえて紹介し、そんな疑問にお答えしていきます。

一次試験の分野とポイント

インテリア産業協会が受験概要で公表しているインテリアコーディネーターの一次試験の審査範囲は、大きく9つの分野にわかれています。

一次試験に合格するためには、少なくとも7割以上の正答が必要(年によって異なります)で、9つの分野からもれなく出題されるのが特徴。

そのため、「試験範囲が広くてどのように学習すれば良いかわからない…」と思う人も多いのです。

こうした悩みを解決するため、9つの分野の内容と学習のポイントについて紹介します。

1 インテリアコーディネーターの誕生とその背景に関すること

どのようにインテリアコーディネーターという資格がつくられたか、時代背景と共に学習していく分野です。

学習ボリュームが少ないため、試験時の得点源にしやすいのも特徴。

ポイントは、時代背景をイメージすること。

戸建ての増加から集合住宅が増えてきた時代背景をイメージし、インテリアコーディネーターの需要が高まった理由を意識していくと良いでしょう。

2 インテリアコーディネーターの仕事に関すること

インテリアコーディネーターの職域や仕事の流れに関する内容を学習する分野です。

前の分野同様、ボリュームは少なめなので、得点源にしやすいのが特徴。

それぞれの場面における業務上のポイントを意識することが大切です。

インテリアコーディネーターと依頼主の目線から流れを意識し、インテリアコーディネーターの仕事について理解を深めると良いでしょう。

3 インテリアの歴史に関すること

日本と西洋のインテリアの歴史が学べる分野で、ボリュームは多めです。

日本の平安時代における寝殿造りから現代まで、西洋も古代から現代までと、範囲が広いのが特徴。

ポイントは、インテリアの様式の流れを、画像や用語と共に覚えていくこと。

ボリュームが多い一方で試験での出題数はそれほど多くないため、ポイントを押さえて学習するのがおすすめです。

4 インテリアコーディネーションの計画に関すること

身長や座高といった寸法や、手を動かす際の動作範囲、身体の動きや寸法に合わせた家具の選び方などを学ぶ分野です。

ボリュームはやや多く、寸法を学ぶため数字も多く出てきます。

人の身長に対して座高の割合はどれくらいか、椅子に座った際に使いやすいテーブルの高さはどれくらいかなど、具体的な数値が出てくるのが特徴。

例えばですが、自分の身長や座高などを測り、家にある家具や設備のサイズと比べて、テキストの内容を実際に確認することも数字を覚える方法の1つ。普段の行動範囲を意識することで繰り返し思い出すことができるでしょう。

また、演習問題を解きながら覚えることもポイントになります。

演習問題を解くことで、それらの数値がどのよう出題されるのが分かり、繰り返す解くことで記憶にもつながります。

5 インテリアエレメント・関連エレメントに関すること

テーブルやイスといった家具の素材や寸法、カーテンやカーペットの種類や素材など、部屋に欠かせないインテリアエレメントについて学ぶ分野です。

それぞれの種類や素材に関する内容が含まれているため、ボリュームが多いのが特徴。

攻略法の1つとして、家具などの素材を触ってみたり、インテリアエレメントを実際に確認することで理解や記憶がしやすくなります。実際にお店で実物に触れたり、ショッピングサイトで様々なインテリア用品を調べたり、家にあるカーテンの種類を確認したり、ドアの大きさを意識したりするのもおすすめです。

また範囲が広いため、出題が多い箇所や用語を重点的に学習することが攻略のポイントです。

6 インテリアの構造・構法と仕上げに関すること

建物全体の構造や天井・床などの工法、吸音材や防火材などについて学べる分野です。

戸建てなどの建物の構造を知り、天井・壁・床にはどういった素材が使われるかを学習します。

木材の種類や表面仕上げ、コンクリートや防水材料など、細かな部分も範囲に含まれるため、学習ボリュームは多く、試験の出題数も多い大切な分野です。

ポイントは、画像や動画などを見ながら構造や工法を理解すること。

一見インテリアとは関係ないと思われるかもしれませんが、構造などを理解することはエレメントの選択や設置においても重要になってきます。

7 環境と設備に関すること

部屋の照明やキッチンにある換気・給水の仕組みなど、熱・光・音の伝わり方といった環境工学を踏まえて学ぶ分野です。

ボリュームはやや多めで、普段から何気なく使っている蛇口から、換気扇、冷暖房機器など設備の仕組を学びます。

熱や光、音響の伝わり方などはインテリアエレメントの選択にも関わってくる大切な分野です。

ただ、物理で習うような内容も出てくるため、理解が難しい箇所もあり、敬遠されがちですが、試験の出題は比較的多いのが特徴です。

そのため、動画や画像を見て理解を深めながら、演習問題を解いていくことがおすすめです。

8 インテリアコーディネーションの表現に関すること

家を建てる際に欠かせない図面などについて学ぶ分野です。

建築には平面図・断面図といった図面、家具を構成する詳細な図面などもあります。

そうした図面をどのように描くかや、パソコンでの作図に使うソフトについてなどを学習します。

出題数は多くありませんが、同様の問題が繰り返し出題されることが少なく、攻略しづらい分野だといえます。

9 インテリア関連の法規、規格、制度に関すること

建築基準法やバリアフリー法など、家を建てる・リフォームをする際に覚えておかなければならない法律や制度を学ぶ分野です。

ボリュームはやや少なめですが、法律用語など専門的な言い回しが多いことから苦手と思われるかもしれません。

ポイントは、演習問題を解きながら覚えること。

法規や規格などを丸暗記しようとすると覚えづらいことも多いです。また、問題に対して正しい答えを導き出せるように演習問題をこなすと良いでしょう。

また、インテリア関連の表示マークには、グッドデザイン賞のマークや防ダニマークなどがあります。身近なインテリア用品にマークがあるか探してみるのもおすすめですよ。

一次試験のポイントまとめ

9つの分野の試験ボリュームと学習のポイントをおさらいすると以下の通りです。

それぞれのボリュームやポイントに合わせて学習のスケジュールを立てるのが大切ですよ。

また、今回から導入されるCBT方式に慣れることも、重要なポイントになりそうですね。

- インテリアコーディネーターの誕生とその背景に関すること

ボリューム:少ない

ポイント:時代背景をイメージすること - インテリアコーディネーターの仕事に関すること

ボリューム:少ない

ポイント:それぞれの業務上のポイントを意識すること - インテリアの歴史に関すること

ボリューム:多い

ポイント:インテリアの様式の流れを、画像や用語と共に覚えていくこと - インテリアコーディネーションの計画に関すること

ボリューム:やや多い

ポイント:演習問題を解きながら覚えること - インテリアエレメント・関連エレメントに関すること

ボリューム:多い

ポイント:出題が多い箇所や用語を重点的に学習すること - インテリアの構造・構法と仕上げに関すること

ボリューム:多い

ポイント:画像や動画などを見ながら構造や工法を理解すること - 環境と設備に関すること

ボリューム:やや多い

ポイント:動画や画像を見て理解を深めながら、演習問題を解く - インテリアコーディネーションの表現に関すること

ボリューム:やや少ない

ポイント:攻略しづらい分野 - インテリア関連の法規、規格、制度に関すること

ボリューム:やや少ない

ポイント:演習問題を解きながら覚えること

二次試験の概要とポイント

概要

二次試験は180分でプレゼンテーション・論文を作図・記述して回答します。

プレゼンテーションでは、課題に対して色鉛筆を使いながら平面図などの図面を作図し、家具の図面を描いたり、パースやアイソメ図が出題されることもあります。

また論文は、課題に対してインテリアコーディネーターとしての考えを記述する必要があり、提案するための説明を文章でまとめていく力が問われます。

学習のポイント

180分で図面と論述を完成させなければいけないため、時間を意識するのがポイント。

平面図だけでなく、立・断面図、家具図やパース・アイソメ図といった種類の図面も描けるよう練習しておきましょう。

2次試験の詳細は以下も参考になるのでご覧ください。

まとめ

「インテリアコーディネーターの一次試験は、試験範囲が広い…」とはいえ、ポイントを絞って学習すれば1回で合格することも可能です。

「独学で合格できた!」という方も中にはいますが、

インテリアや建築についてまったく学んでこなかった人や、仕事が忙しくて勉強する時間がとれない人にとっては、難しい試験であることは確かです。

ココスクは、あなたの夢の実現を応援します!

スマホで学ぶ資格講座 \ 詳しくはこちら /

- スマホやPCで隙間時間に学習出来る

- 5年分以上の過去問から、覚えて欲しい論点に特化した演習問題800問超!(さらに増量中)

- 何度も解けて、解くたびに問題順がランダムに入れ替わるから「解答の順番を覚えてしまった」ということがありません

- 動画やテキストでは、重要度と学習しやすさを解説してるから、重要度に合わせて学習が進められる

- 重要なワードや覚えにくい数値などをPickUpしている単語帳があるから、暗記しやすく、確実に覚えているかの確認に最適!

【単語帳の種類 】

最重要ワード集、名作椅子編、数字を覚えよう編、丁番編(さらに増量中) - サポートにも自信があります!質問は何度でもOK。いつでも素早く対応します!

- 模擬試験(WEB受験)を年2回も受験できるから、弱点も分かるし、モチベーションが維持できます。加えて、直前対策動画付き!

- 二次試験対策は、ただ観るだけの動画ではなく、動画と一緒に課題を描きながら学習できるから、実力が身につきます。